De la rente à la Sécurité sociale unifiée de la Culture

« Je ne connais point d’autre bonheur que de vivre indépendant avec ce qu’on aime, en gagnant tous les jours de l’appétit et de la santé par son travail. » Jean-Jacques Rousseau, Œuvres complètes, Livre V.

Continuons notre cheminement dans le dédale de la condition artistique à travers l’exemple des musiciens auteurs-interprètes. Nous avons présenté les concepts utiles à notre argumentation (travailleur, valeur ou encore œuvre d’art comme produit de l’histoire), l’articulation du rapport de production (principe du réel) et de l’idéologie mondaine que nous continuerons à dérouler, les forces sociales en présence, l’impuissance chronique de nos discours, de même que la manière dont est structuré, dans les grandes lignes, le versant musical du secteur de la Culture. Un ancrage historique nous a aussi permis de renouer avec un héritage visant la libre expression artistique et la souveraineté du sujet sur son monde intérieur et extérieur. Un processus entamé avec la Révolution de 1789 et qui ne cesse, depuis, de se faire et de se défaire dans une tension permanente dont la résolution ne dépend que de nous.

Il s’agit à présent de définir les fondements de la rente artistique, la manière dont elle s’oppose au salaire, la vision philosophique de l’Homme qu’elle véhicule et la carotte idéologique qu’elle constitue pour justifier la concurrence acharnée entre les travailleurs de l’art. De manière positive aussi, l’utilisation que nous pourrions faire de la subvention par le salaire pour détacher l’artiste-producteur (et les métiers de la culture) du chantage à l’emploi, ainsi que de l’illusion de cette propriété privée lucrative (la rente) ne profitant qu’à une minorité et nous confinant à la passivité dans l’espoir de la réussite.

Il y aura des redondances nécessaires. Mais nous soutenons avec A. Gramsci qu’« on n’aura jamais assez répété la plus triste des vérités tant qu’elle ne sera pas devenue maxime et stimulus d’action pour tous les Hommes ».

Rente ou salaire : deux visions de l’humanité

L’idéologie hédoniste d’une certaine mythologie de la réussite passée au filtre du star système, tient à l’âme les musiciens. Ils en oublient que l’économie de la rente est à la base de leurs déboires. Qu’ils en sont les premières victimes. Car c’est bien la primauté de la succession qui crée la dynamique d’un népotisme mettant en situation dominante les « filles et fils de ». D’après une étude de l’Observatoire de la vie étudiante de 2006, 50 % des étudiants des établissements artistiques et culturels confondus proviennent des classes supérieures ou « nouvelles couches moyennes » supérieures (chefs d’entreprises, cadres, professions libérales ou intellectuelles), soit 30 % de plus que dans d’autres disciplines[1]. Ces apparatchiks se reproduisent et ne tiennent que grâce à du travail figé (le Capital accumulé) en constante augmentation : des moyens financiers et sociaux hérités, de même qu’une vision idéologique et esthétique conforme.

C’est cette classe culturo-mondaine, au style de vie cosmopolite et référencé, qui alimente la frustration générale. Non contente de nous appauvrir, elle porte en plus la casquette de censeur, de gardienne du bon goût, par ses choix d’investissement et de production, ainsi que par la visibilité dont elle jouit dans l’appareil médiatique qui promeut avant tout des parts de marché sûres. Ces artistes dynastiques ne prospèrent pas grâce à leur travail, mais à leur avantage symbolique et financier les préservant des fluctuations du marché[2]. Ils seront toujours prioritaires dans la chaîne de l’industrie musicale : tant au niveau de la promotion que du booking ou des sorties physiques. Aucune attente ne leur est en effet imposée étant donné les volumes de pressage qui leur sont accordés. Le retour sur investissement leur est garanti par un mode de distribution et de promotion.

Point de départ du processus d’émancipation de la condition artistique[3], considérons donc le droit d’auteur pour ce qu’il est aujourd’hui : « la prérogative, pour une certaine catégorie de propriétaires, d’exploiter un certain type de capital »[4]. Sa logique n’institue pas le travail mais le masque ; je ne suis pas payé parce que je travaille mais par la propriété acquise issue de mon travail passé invisibilisé. Autrement dit, je suis « payé parce que je suis propriétaire d’une œuvre qui marche et c’est ça qui va (éventuellement) venir compenser le fait que je n’ai pas été payé pour mon travail passé »[5]. L’œuvre devient un patrimoine rémunérateur. Et encore. Elle ne garantit une rente que si celle-ci trouve sa place, comme produit performant, sur un marché assez grand.

Ces artistes dynastiques ne prospèrent pas grâce à leur travail, mais à leur avantage symbolique et financier les préservant des fluctuations du marché

Même s’il ne profite qu’à une infime minorité et institue une hiérarchie entre artistes, pour le moment, dans cet écosystème brutal de l’entre-soi, le droit d’auteur peut évidemment se faire complément de revenu de certains travailleurs. Il ne s’agit bien évidemment pas ici de moraliser la question. Toutefois, nous devons le récuser à l’échelle supérieure (macro-économique) comme idéal rémunérateur pour toutes les raisons que nous synthétisons ici :

1 – En premier lieu, il nous fait adhérer à un imaginaire lointain, celle du mondain[6], qui nous coupe du réel de notre condition et nous neutralise dans la précarité de l’attente du jackpot. L’effet direct sur l’œuvre d’art est que son intérêt est réduit à des indicateurs commerciaux validant sa pertinence aux yeux du public. L’objet artistique est réduit à un objet de valorisation du Capital.

2 – Il y a ensuite l’engendrement de guerres d’appropriation patrimoniales menées par les vedettes et les patrons. Des guerres du droit qui montrent bien que la majorité des revenus provenant de la rente profitent aux intermédiaires (plateformes, éditeurs, sociétés de gestion des droits d’auteur, etc.) et que nous n’avons de fait aucun intérêt objectif à persister dans leur sillage[7]. Pour le livre, la concentration des capitaux et de la production est aussi criante que celle des médias. La succession financière a créé une situation où les quatre groupes hégémoniques (Hachette, Editis, Madrigall et La Martinière) possèdent une cinquantaine de maisons d’éditions, tandis que de nouveaux géants se mettent à les concurrencer, comme Amazon et son auto-édition[8].

3 – La troisième raison est d’ordre démocratique et critique. Cette rapine entrave, par une législation dense, le partage des idées et des techniques sur la base d’arguments spéculatifs. Payer pour un film (guerre au streaming) ou une étude scientifique (revues à abonnement ou contenu partiellement gratuit) devient la norme. La culture dans son acceptation globale devient un objet de démarcation et de sélection : « l’usage par l’avoir », pour le consommateur, et « l’usage sans l’avoir », pour le producteur d’art ou de savoir. Le premier n’a pas accès sans payer, le second fait usage de sa création sans vraiment la posséder d’un point de vue légal et/ou anthropologique.

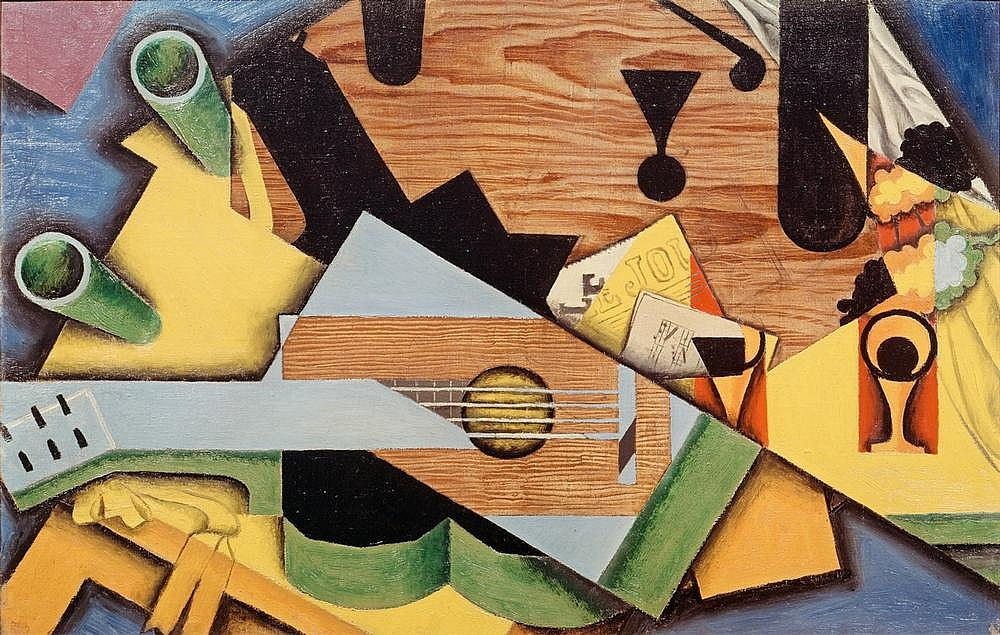

Ainsi aseptisé et dépolitisé, l’objet artistique (et même scientifique) perd sa capacité de dévoilement et devient simple vecteur d’un stimulus de plaisir. Le très orienté pass-culture (parmi toute la série des pass-), confondant culture et divertissement (ou culture du divertissement et politique culturelle), est l’illustration caricaturale de cette réduction à l’acte d’achat (en promotion) au détriment de l’élan réflexif. Les musées sont également l’image archétypale de cette neutralisation du potentiel subversif et pédagogique de l’art dans un environnement normalisé : mise à distance du spectateur confiné au rôle d’admirateur béat et symboliquement écrasé ; prévalence du contemplatif sur le pratique ; valorisation de l’acte isolé de création émanant du génie, contre l’acte d’emparement critique et collectif.

4 – La dernière raison est que le droit d’auteur nous place en rapport de concurrence avec les autres travailleurs. Ce rapport ne nous permet pas de penser nos intérêts objectifs (en fonction de notre place dans la division du travail) et nous rend dépendant de la demande arbitraire du marché : on doit tout accepter sous peine de crever de faim. C’est une vision anthropologique libérale encourageant nos pires affects et faisant de nous des Hommes machines. Réalisation auto-réalisatrice de la soi-disant nature prédatrice de l’Homme : nous devenons alors réellement envieux, méchants, hypocrites, intéressés et violents.

Ces quatre aspects convergent pour nous enfermer dans le plaisir des choses produites (la « vocation », la « passion »). Ils nous coupent de notre rapport à l’économie (la production) et au politique (sa gestion dans la délibération), car ils sont portés par une morale niant notre caractère actif au sein de la société. Celle-ci nous enjoint de fait à rallier les valeurs de l’initiative personnelle ou du goût de l’effort évalués selon des critères de la « promotion de classe ». On se projette alors dans un modèle de réussite reposant sur la distinction et ne réussissant qu’à la bourgeoisie. On embrasse l’idéal d’un mode de vie « émancipé du réel » puisqu’il passe sous silence l’exploitation nécessaire à sa réalisation, c’est-à-dire la confiscation des fruits de notre propre travail par la propriété privée en vue d’accomplir la jouissance d’un monde qui n’a « pas besoin de produire pour consommer ». Et notre être consommateur, qui ne consomme pourtant pas puisqu’il ne tient pas les fins de mois, triomphe face à notre être producteur. Ainsi : « Le loup est bien resté loup, l’ancien loup au sein de ce triomphe de modernité : il déchire, il plonge les mains dans le sang, et c’est à cela que les gens s’intéressent, c’est à quoi ils prennent goût. Dans chacun des individus qui composent la foule, il y a un peu de ce loup qui dilate les narines à l’âcre odeur de sang. Et c’est que la modernité triomphante satisfait l’instant de l’animalité troglodyte » (18 mars 1918, Antonio Gramsci dans, Pourquoi je hais l’indifférence, 2012 (réédition), p. 123).

Ce processus s’applique globalement à toute la société : le rêve du rentier-consommateur est prédominant. On se réfère à un certain mode de vie inatteignable. Celui du bourgeois émancipé et gaspilleur qui nous a été imposé par des usages spécifiques, des initiations. Mais la morale artistique[9] est une apothéose de la sémiologie (système de signe) « qui balise le chemin de l’arrivisme mondain ». De la mode vestimentaire, à la manière de parler ou de se sélectionner par références interposées, « il faut être cet autre qui n’appartient pas à l’univers du travail, de la production, de l’économie »[10].

L’effet direct sur l’œuvre d’art est que son intérêt est réduit à des indicateurs commerciaux validant sa pertinence aux yeux du public. L’objet artistique est réduit à un objet de valorisation du Capital

C’est que l’hégémonie culture de la classe dominante nous fait comprendre l’ordre de son monde comme naturel et son fonctionnement comme seul valable : « à toute époque, les idées de la classe dominante sont aussi les pensées dominantes […]. La classe qui dispose des moyens de la production matérielle dispose, de ce fait, des moyens de la production intellectuelle, si bien que les pensées de ceux à qui sont refusés les moyens de production intellectuelle sont soumises à cette classe dominante. »[11].

L’artiste-rentier est cet autre porteur du terrorisme mondain qui singe le producteur et l’empêche d’être son propre artiste par la confiscation de sa capacité d’expression. Cette mondanité, en plus de restreindre ce qui est socialement reconnu comme du travail artistique (tri par le goût du marché), détruisant donc du travail vivant (nous et nos productions), transforme l’œuvre en outil de massification et d’accumulation au service de la rentabilité des monopoles. Une telle pratique s’érige évidemment contre l’idée d’un travail émancipateur en charge de transformer notre environnement social dans le sens d’une proposition collective. Précisons que récuser le droit d’auteur, droit consistant à tirer un revenu de l’exploitation d’une propriété, n’empêche pas de défendre le droit moral qui constitue une propriété patrimoniale non lucrative ou une forme de propriété d’usage sur l’œuvre (le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, le débat sur le nom, la paternité de l’œuvre, …). Bien au contraire, le conventionnement permettrait de renforcer ce dernier.

À l’inverse du droit de propriété, nous pouvons donc nous servir du salaire comme d’un moyen pour politiser nos métiers, affirmer la valeur de nos productions et quitter le champ culturel afin de rejoindre celui du combat social[12]. Quitter la conscience morale pour l’acte moral. Entrer dans le champ de l’action politique pour dépasser la position intenable dans laquelle l’artiste est enfermé. Ce qui nécessite d’avancer sur le chemin de la souveraineté sur le travail artistique.

Une régression par l’abus de la soumission au marché

L’idéal libéral de l’Homme machine s’entrechoquant avec ses semblables pour survivre est une régression anthropologique tournée vers la pulsion de jouissance. Vers un régime pulsionnel et anarchique de l’apparaître passant par le produit et son usage. Le plaisir égoïste du « jouir sans entrave » est le trait central de cet individu moderne animé par le plaisir. Ce qui le caractérise c’est donc « une circulation ouverte des désirs, des objets auxquels ces désirs s’attachent, et des courtes jouissances qu’on tire de ces objets »[13]. Tout naturellement, les modes de financement de la concurrence acharnée que sont la rente et la rémunération à la tâche (de l’auto-entreprenariat au contrat d’intérim, en passant par le CDD), renforcent cette animation du jeune battant « seul contre tous »[14], toujours plus flexible, rapide, moderne. Et qui donne à la démocratie représentative et à son expression étatique des allures de territoire sauvage peuplé de sujets se désintéressant du commun. Une sorte de tribalisme construit sur la sensibilité (esthétique, religieuse, ethnique) qui n’est même pas forcément ce sentiment de supériorité sur son prochain, mais la construction d’un nous grégaire faisant le désintérêt concurrentiel pour celui qui n’est pas issu de sa tribu. Un désintérêt pour l’autre citoyen. On pensera, par exemple, à l’opposition instrumentalisée et entretenue par les entrepreneurs politiques entre France périphérique et France des banlieues. Deux continents peuplés des mêmes travailleurs essentiels si dévalorisés et qui n’ont pourtant pas les mêmes réflexes politiques[15].

Le droit d’auteur nous place en rapport de concurrence avec les autres travailleurs

Au contraire, les philosophes des Lumière insistaient sur le fait que l’humain est une construction issue de l’effort de civilisation tendant, outre ses dérives, à limiter la brutalité et à discipliner le temps. Ce qui veut dire que le temps juvénile du consommateur animé par la loi du divertissement[16], s’oppose au temps organisé de la vie collective, animé par un peuple conscient de ses conditions matérielles d’existence, rassemblé et actif.

Rousseau affirmait que « ce passage de l’état de nature à l’état civil produit dans l’homme un changement très remarquable en substituant dans sa conduite la justice à l’instinct et en donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant. C’est alors seulement que, par la voie du devoir succédant à celle de l’appétit et le droit à l’impulsion physique, l’homme qui jusqu’ici n’avait regardé que lui-même, se voit forcé sur d’autres principes de consulter sa raison avant ses penchants. Quoiqu’il se prive dans ce nouvel état de plusieurs avantages qu’il tient de la nature, il en regagne de si grands : ses facultés s’exercent et se développent, ses passions s’anoblissent, son âme toute entière s’élève à tel point que si les abus de cette nouvelle condition ne le dégradait souvent au-dessous de celle dont il est sorti, il devrait bénir l’instant heureux qui l’en arracha pour jamais et qui d’un animal stupide et borné fit un être intelligent et un Homme ». Le Contrat social (JJ. Rousseau, Livre I, chapitre XVIII).

En somme, Rousseau nous fait comprendre que la particularité humaine ne se situe pas dans le dépassement de l’état de nature (il n’est pas question ici de hiérarchie de valeur ou de subordination de l’environnement à nos intérêts), mais dans sa capacité à se positionner face à elle par un ensemble de rapports sociaux. Ceux-ci font que l’individu humain peut développer des catégories sociales transformant la reproduction biologique des choses. C’est une forme de sublimation des rapports animaux[17]. Si nous gardons évidemment des traits communs avec les animaux (dormir, manger, se reproduire, etc.), décider par sa volonté de s’élever, de parler, de se tenir assis, de se vêtir d’une certaine manière, ou de concevoir d’abord conceptuellement une habitation, c’est quitter la zoologie pour entrer dans l’anthropologie. Nous relevons donc aussi de la culture. La transmission nous le montre bien : l’enfant doit fournir un effort pour se comporter en société et assimiler les traits culturels. L’arrachement à la nature se situe là. Charge à lui, plus tard, d’en délaisser ou d’en inventer d’autres. Car, pour rejoindre le propos de la première partie du dossier[18], c’est le développement historique qui, à la fin des fins, définit ce qu’est un être humain, à savoir ses différentes natures possibles. K. Marx observait qu’il y a une condition humaine variant selon le moment historique[19]. L’humain est donc à la fois le produit de déterminations biologiques et culturelles dont l’articulation dépend des rapports historiques propres à une séquence.

À l’inverse du droit de propriété, nous pouvons donc nous servir du salaire comme d’un moyen pour politiser nos métiers, affirmer la valeur de nos productions et quitter le champ culturel afin de rejoindre celui du combat social

Les artistes issus du foisonnement de la première moitié XIXe s. nous parlent de cette particularité humaine. Ces modernes, endossant l’héritage révolutionnaire (1789) d’un sujet souverain acteur de l’histoire, exaltaient l’imagination et récusaient les académistes (dits Réalistes) qui en faisaient au contraire « la folle du logis ». Ils considéraient ces derniers comme des copistes serviles de la nature. Et pour cause, l’Académie Française est fondée en 1634 par Richelieu pour instituer le bon goût : celle de l’aristocratie royale. Comme grand mécène de cette institution, Louis XIV cherche à mettre tous les arts au service de sa politique visant à affirmer la figure du Roi-Soleil, pièce maîtresse de la pyramide sociale dont Versailles est le symbole (et qui confirmera son rôle en accueillant les fossoyeurs des Communards deux siècles plus tard). Les artistes pensionnaires sont de fait des agents aux ordres d’un goût absolu pour l’imitation édicté par le marché de l’époque : l’Académie royale des classiques installe l’artiste dans une position de soumission par rapport à l’ « extérieur ». Baudelaire affirmait : « Je trouve inutile et fastidieux de représenter ce qui est, parce que rien de ce qui est ne me satisfait. La nature est laide, et je préfère les monstres de ma fantaisie à la trivialité positive » (« La reine des facultés » dans Salon de 1859). Dans cette même veine, l’observation de Baudelaire dévoile la dynamique émancipatrice à l’œuvre depuis la Révolution et que les savants des Lumières ont pu préfigurer (de Voltaire à Rousseau) : si la nature est plate et finie, l’artiste porte en lui l’infini[20].

Autrement dit, ce producteur de l’âme a la capacité d’actualiser les choses de la nature. De non plus œuvrer à son imitation, mais de prolonger son mouvement « en menant à bien ce que celle-ci n’a pu d’elle-même œuvrer ». Le verrou du critère de la critique par la raison pure posée à la possibilité de l’infinitude du sujet[21] saute. Le sujet est enrichi de l’imagination dont le pouvoir de fiction sans limite est pouvoir de synthèse et d’harmonisation des multiples réalités nous entourant. Elle est puissance de vérité en tant qu’« agent premier de toute perception humaine »[22] et ne s’oppose plus à la raison comme les classiques ont pu l’affirmer. Au contraire, elle en devient une forme aboutie. Comme le linguiste Antoine Berman le comprend, désormais « la sensibilité de l’âme dépend, quant au degré, de la vivacité de l’imagination et quant à l’étendue, de la richesse de celle-ci » (L’épreuve de l’étranger. Culture et traduction dans l’Allemagne romantique, 1984).

Le sujet révolutionnaire est ainsi celui qui tend vers de nouvelles sources d’inspiration, privilégie la création sur l’imitation, l’intériorité sur la nature, l’infini de l’anthropologique sur le fini du biologique. Les rapports historiques qu’il façonne prennent la direction d’une actualisation de ses propres potentialités et de celles de son environnement de vie pour « quitter l’empire de la nécessité et rejoindre le royaume de la liberté ». Cette créativité dans l’histoire se situe d’emblée sur le terrain politique ouvert à l’incertitude de l’expérimentation de la lutte.

Avec Hegel et les Romantiques nous disions, toujours dans la première partie du dossier[23] , que le processus de liberté est l’intuition qui guide l’humain vers son amélioration constante. C’est en principe un processus universel tendant vers le progrès de l’état civil, à savoir l’harmonie des différences. Pour cela, il a toujours nécessité de prendre le contre-pied de l’infantilisation et de la déresponsabilisation entretenues par les régimes archaïques et coercitifs. Mais puisqu’il n’est pas mécanique, qu’il dépend de notre conscience dans l’action (le progrès-histoire en acte) – comme nous le montrions à la fin de la partie précédente[24] -, cela est sans compter sur « les abus de cette nouvelle condition [dégradant l’Homme] souvent au-dessous de [l’état de nature] dont il est sorti », pointés par Rousseau. Ces abus financiers, physiques, psychologiques, s’appuient sur la restauration de la loi naturelle du plus fort au détriment de l’état civil, au sein même d’une structure civique et civilisée (de la famille à l’État). Il y a abus lorsqu’on nous fait croire qu’on se trouve dans l’état civil alors qu’a été réinstauré l’état de nature. Or, la nature n’est que rapport de force puisque c’est le règne de la nécessité. Cette tromperie peut se situer à l’échelle intime aussi bien qu’à l’échelle collective.

Le sujet révolutionnaire est ainsi celui qui tend vers de nouvelles sources d’inspiration, privilégie la création sur l’imitation, l’intériorité sur la nature, l’infini de l’anthropologique sur le fini du biologique

Sous ces différentes formes, il est possible de canaliser la loi du plus fort. C’est même le principe premier des institutions humaines visant à rectifier et à soumettre les comportements grâce à la loi du bien commun, toujours à actualiser. Il s’agit de la problématique chère à Rousseau de l’articulation de la souveraineté populaire et de son expression dans une « forme de gouvernement » ou d’agencement institutionnel. Car concernant l’Homme, la fatalité n’existe pas : il est l’architecte de son propre environnement. Il est capable, a priori, d’ajuster les éléments de son monde par la raison et la politique : la discussion avançant d’un argument logique à un autre et la concertation en vue de la prise de décision collective pour agencer au mieux la société.

Ou, comme F. Engels le mettait en valeur : l‘Histoire ne fait rien, mais nous faisons l’histoire à partir des déterminations du moment historique que nous vivons[25].

Un mode de production nous imposant effectivement les fins d’un travail et le risque d’être amputé de la production sociale de son existence[26], doit être considéré comme un abus au sens où l’entend Rousseau. Abus d’un régime archaïque déresponsabilisant le citoyen, le réduisant à un être de besoin au sens d’une définition par ses seules nécessités biologiques et pulsionnelles. Comme nous l’avons vu, ce dernier est infantilisé. Littéralement rendu étranger à son travail par une mise sous tutelle lui intimant l’ordre de répondre à un ensemble de normes étrangères à lui. Pour ne pas tomber dans l’état de misère. Pire, ramené constamment à son statut de consommateur – la plupart du temps frustré par ce qu’il ne peut pas acquérir – il est rendu amnésique. L’invisibilisation de sa force créatrice agit sur lui comme un anesthésiant. L’actuelle séparation de la nature et de la société, fondée moins pour asseoir la connaissance rationnelle sur l’observation des phénomènes que pour mieux vider de leurs richesses ces deux sphères, fait donc écho à la séparation du sujet et de l’objet dans une division du travail aliénante.

D’un élan farouchement contraire, on pourrait se rassembler derrière le constat que « la dignité et la valeur de la pensée [émanant du sujet], c’est son objet [de son utilité à sa qualité] qui les lui confère » (J.-J. Brochier, Paul Nizan intellectuel communiste, volume I, p.18).

En réintroduisant un rapport de force surplombant toute norme collective, une régression au stade de la loi naturelle du plus fort s’opère. Celle d’un Aristote captant l’esprit de son temps par cette détermination : « certains individus sont nés pour servir et d’autres pour être servis ». Ici, sont confondus les causes et leurs conséquences : s’il y a des dominés c’est que des dominants les ont soumis à un moment donné. Encore une fois, nous avons affaire à une construction humaine qui, en tant que détermination sociale et non comme loi biologique, peut être défaite.

Un mode d’exploitation privilégié

Cette naturalisation de l’Homme ressurgit aujourd’hui sous le visage de l’idéologie entrepreneuriale faisant la distinction entre les « losers » et les « winners ». Idéologie largement soutenue par un post modernisme (aujourd’hui incarné médiatiquement par un M. Onfray) qui trouve ses racines chez Nietzsche et son surhomme supérieur à toute construction collective (ces constructions collectives et démocratiques renvoyées au statut de « sortilège des faibles »). Nous pensons au contraire avec Rousseau que la liberté est « l’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite » et qu’elle prospère sous le règne de « la volonté générale » se traduisant en « loi impersonnelle valant pour tous ». Ce qui implique que « l’Homme a naturellement droit à ce qui lui est nécessaire » et que le « droit de détresse » prime sur le droit de propriété (Hegel, Esthétique, Livre I). Ce dernier, nous l’avons vu, fait obstacle à notre « égale capacité à gouverner » et à la « reconfiguration du territoire du visible, du pensable et du possible » (J. Rancière).

Lorsque nous parlons de souveraineté, il s’agit donc de cette volonté générale constamment réajustable et devant se matérialiser dans des institutions capables d’exprimer la diversité des volontés et des intérêts. C’est le mouvement inverse de ce que nous connaissons aujourd’hui : l’imposition d’une volonté homogène réduisant le politique à « la raison instrumentale et gestionnaire »[27]. Celle des donneurs de salaire, de droit et de moyens de vivre.

Au-delà du mythe de l’artiste-génie proclamant souffrir et vivre glorieusement pour son art, enferré dans la mystique souveraine du génie incompris, avant tout libre et oubliant de se nourrir, il y a donc la réalité[28].

Nous sommes pris dans un rapport commercial de sous-traitance masquant une partie des efforts donnés pour arriver au résultat monnayable. Le travail est valorisé par intermittence, c’est-à-dire par le contrat de travail, tandis que le travailleur, lui, n’est pas pris en charge par celui qui capte l’essentiel des profits : il y a déresponsabilisation. Tout comme l’État se désengage de l’État en se prévalant d’être notre défenseur contre l’insécurité qu’il augmente pourtant par son action (répression, guerres, libéralisme, etc.).

Il s’agit en fait d’une vieille relation de travail précédant le salaire, qui lui est un conquis du mouvement social. Cette vieille relation est celle qu’on appelle le louage et se résume à « un intermédiaire embauche pour le compte d’un marchand/commanditaire ». Ce mode d’exploitation ressurgit aujourd’hui sous diverses formes synthétisées dans le signifiant « uberisation ». Il désigne concrètement un job payé à la tâche (à la pièce, au cachet, au service, selon sa discipline), sans protection sociale, sans garantie du droit salarial, commandé par un donneur d’ordre. Celui-ci est dégagé de toute responsabilité puisqu’il a recours à des boîtes de sous-traitance dirigées par des entrepreneurs embauchant à sa place.

Lorsque nous parlons de souveraineté, il s’agit donc de cette volonté générale constamment réajustable et devant se matérialiser dans des institutions capables d’exprimer la diversité des volontés et des intérêts

Une situation d’éclatement du salariat entraînant des comportements utilitaristes et concurrentiels que Friedrich Engels avait déjà mis en évidence au milieu du XIXe s. Une situation qui dévoile une tendance profonde du capitalisme et qui ne peut être contrebalancée que par l’institution de contre-pouvoirs collectifs, tels que nous avons su en bâtir tout au long du XXe s. (accords de branches, statut de fonctionnaire, pensions de retraites, assurance-chômage, etc.).

« La désagrégation de l’humanité en monades, dont chacune a un principe de vie particulier et une fin particulière, cette atomisation du monde est poussée ici à l’extrême. Il en résulte aussi que la guerre sociale, la guerre de tous contre tous, est ici ouvertement déclarée. Comme l’ami Stirner, les gens ne se considèrent réciproquement que comme des sujets utilisables ; chacun exploite autrui et le résultat c’est que le fort foule aux pieds le faible et que le petit nombre de forts, c’est-à-dire les capitalistes s’approprient tout, alors qu’il ne reste au grand nombre des faibles, aux pauvres, que leur vie et encore tout juste. Et ce qui est vrai de Londres, l’est aussi de Manchester, Birmingham et Leeds, c’est vrai de toutes les grandes villes. Partout indifférence barbare, dureté égoïste d’un côté et misère indicible de l’autre, partout la guerre sociale, la maison de chacun en état de siège, partout pillage réciproque sous le couvert de la loi, et le tout avec un cynisme, une franchise tels que l’on est effrayé des conséquences de notre état social, telles qu’elles apparaissent ici dans leur nudité. Et qu’on ne s’étonne plus de rien, sinon que tout ce monde fou ne se soit pas encore disloqué ». La situation de la classe laborieuse en Angleterre (F. Engels, 1844)[29].

Il est vrai que dans certains secteurs de notre société, le possédant n’a pas besoin d’avoir une forme fixe de main d’œuvre pour augmenter ses profits. Il peut piocher dans un vivier itinérant et « flexibiliser » à la commande ou encore à la prestation. Ce qui lui permet une réversibilité de la transaction (ne pas s’engager sur le long temps) et la concrétisation de son obsession à jouir du travail de ses salariés détachés d’un lieu de travail ou d’un employeur identifiable[30]. Est alors obéré tout ce que cela implique de contrepartie en matière de droit, de responsabilité juridique et d’engagement moral. En cela, la liquidité de la finance et sa logique actionnariale sont un autre dérivé du vieux mode d’exploitation du louage.

On se rend bien compte de ce que cela peut produire comme chaîne de dépendance. Aux artistes-entrepreneurs, aux labels et aux réseaux subventionnés de trouver le business plan et les fonds nécessaires pour pérenniser le produit : diffuseurs et marchands monopolistiques se chargent de ponctionner une plus-value sur la diffusion et de garantir (surtout de promettre) les compléments de revenu. Or, souvenons-nous : juridiquement les artistes-auteurs sont par exemple des salariés[31], donc des agents reconnus producteurs de valeur, aux droits collectifs, mais dont les diffuseurs ne sont juridiquement pas employeurs.

Dans son vécu, l’artiste-auteur et interprète est proprement vassalisé puisqu’il « doit placer [son patrimoine] sous la protection d’un diffuseur »[32] lui offrant accès à un marché. Il doit démultiplier les contrats avec des partenaires différents en attendant qu’un succès le propulse hors de ce cercle vicieux d’accumulation d’activités peu rémunératrices… ou que le statut d’intermittent, restrictif (les 507 heures et 43 cachets en 12 mois), lui permette d’envisager une liberté relative chèrement acquise par compromission dans des projets non souhaités, mais le sortant des griffes du chômage, du travail au noir et de l’auto-entreprenariat. De plus en plus, les fondations et leurs tremplins (ces concours évènements de type Star Academy) deviennent la porte d’entrée des artistes vers ces réseaux marchands et financiers. Hors des cadres de la protection sociale et de l’intervention de l’État, elles se substituent au contrôle collectif. C’est là toute la supercherie des monopoles capitalistes : se présentant en amis des arts par goût, ils n’investissent dans la culture que pour sécuriser leurs intérêts[33]. Car ces structures charitables leur permettent de valoriser leur image de marque tout en profitant des fonds publics par contournement des impôts et obtention des fameuses baisses de cotisations.

Citons LVMH (groupe leader de l’industrie de luxe tenu par Bernard Arnault) et sa fondation[34]. Citons aussi les autres : Pernord-Ricard, Total, Vivendi, Galeries Lafayette, Volskswagen AG, Artémis, Emérige ou les banques, qui ont tous bénéficié du « Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’emploi », un avantage fiscal coûtant 20 milliards par an à la collectivité[35]. Cette stratégie consciente de la part des grands groupes sert à maintenir leur taux de profit.

La garantie d’une rémunération digne et la pleine reconnaissance du travail invisibilisé, y compris celui habituellement renvoyé dans les cordes du bénévolat, ne peut que s’adosser à un statut collectif dépassant la vision restrictive du travail que porte la notion d’emploi.

De la subvention à la Sécurité sociale de la Culture ?

Notre effort consistant à analyser les horizons d’émancipation implique de se réemparer de la boîte à outil que nous a léguée un mouvement social inventif et déterminé à maîtriser le marché. C’est le combat subversif que les travailleurs de la Culture s’efforcent de mener depuis la séquence historique allant des premières grèves du spectacle de 1919 au Front Populaire de 1936. Une élaboration offensive qui ne va cesser de monter en puissance de 1937 à la contre-révolution libérale de la fin des années 1970[36].

Aujourd’hui, notre tâche est d’isoler les potentialités cachées sur lesquelles appuyer nos luttes et de pousser le jeu encore plus loin : marginaliser un marché devenu hégémonique. Le pré-requis à une telle actualisation de la condition artistique est évidemment une profession mobilisée vers des modes d’organisation valorisant ce qui est de l’ordre du bien commun (d’après ses propres critères établis par processus délibératif).

Le versant économique de la subvention est le plus ambivalent pour la condition des artistes auteurs-interprètes. C’est aussi le mode de rémunération le plus facilement critiqué dans certains milieux aux tendances libertaires-libertariennes (au sens d’un discours aux apparences libertaires portant un fond libertarien) ne jurant que par la force des individus : « la glorification des seules potentialités individuelles contre toute forme d’institutionnalisation de solidarités collectives et de protections étatiques »[37]. Dans ce réflexe auto-suffisant indiquant une conquête des imaginaires par le marché, tout type d’administration crispe au point de faire des institutions publiques l’ennemi à abattre. Dans le fond, ce discours dit « l’artiste doit consentir au sacrifice de sa sécurité matérielle pour rester libre et créatif ».

La solidarité des institutions du travail ressentie comme froide à force du travail de sape social-libéral (arc-bouté sur la jouissance individuelle de la consommation) pour les démanteler, ne fait pas le poids (dans les imaginaires) face à la solidarité chaude de la famille, du réseau, de la coterie : « Au lieu de préférer la réponse collective visant à assurer les besoins vitaux de la majorité, on se met à envisager subrepticement l’enrichissement personnel par la rente et l’exploitation. Notre horizon devient alors celui de la coterie bourgeoisie. Du clan arriviste assurant sa survie par la sélection du parcours initiatique fonctionnant à l’accumulation des preuves de son mérite et de ses vertus »[38].

Désir schizophrénique du consommateur enterrant le travailleur[39], jusqu’à se souhaiter le succès indépendant. Celui de l’entreprenariat culturel qui se développe sous l’égide d’institutions liées à des diffuseurs à la fois mécènes, commanditaires et marchands[40]. Ceux-ci règnent par le système des bourses pris en charge par des partenariats public-privé ou des fondations privées prétendument non lucratives. Soutenant cet appareil d’assujettissement des normes financières et institutionnelles privées qui, à lui seul, serait trop inconstant pour être tenable (en l’état, tout en contraignant, la subvention euphémise la rudesse du marché), la subvention n’en est pas moins porteuse d’une alternative radicalement subversive. Pour peu que l’on en fasse quelque chose.

a) La cotisation socialisée et unifiée

En substance, la subvention, faite de caisses économiques organisées à différents niveaux territoriaux et pilotées par une Culture fédérée s’étant fixée ses propres normes (pas celles de la dette ou du déficit imposés par la finance), pourrait être une véritable force d’investissement par les salaires. Une force totalement détachée des intérêts monopolistiques. Les caisses centralisant les cotisations issues de la production de valeur (la fraction socialisée du travail), plus besoin d’avoir recours au crédit qui pose le salaire en dernier (pour le mériter il faut rembourser), met à l’initiative de la production prêteurs-investisseurs-vendeurs et définit de fait le travail comme une dépense. L’idée est de poser le salaire comme préalable à la production puisque tout investissement n’est rien d’autre que du travail accumulé ! Il serait ainsi possible d’abreuver des lieux en marge du marché, « sous les radars du succès », en même temps que des initiatives artistiques ancrées localement et tournées vers les populations. Le cosmopolitisme mondain serait à son tour marginalisé puisque le but ne serait plus de persévérer pour persévérer ; à savoir attirer l’intérêt d’une intelligentsia lointaine et distante des préoccupations quotidiennes de la province ou de l’arrière-pays. Nous pourrions faire sans cette élite parasite. Sans ses fondations, mécènes et entreprises lucratives.

Dans son vécu, l’artiste-auteur et interprète est proprement vassalisé puisqu’il « doit placer [son patrimoine] sous la protection d’un diffuseur » lui offrant accès à un marché

La subvention par le salaire pourrait servir d’élan à la Sécurité sociale de la Culture. En effet, ce système a non seulement le potentiel de payer les « investissements » ou « production de développement » premiers, mais aussi de financer 100 % du salaire continué – sorte d’intermittence augmentée sans les restrictions actuelles – pour les artistes conventionnés selon les normes du secteur organisé[41]. Bien plus, tout le milieu de la culture, des guichetiers aux techniciens, pourrait en profiter ! De fait, il paraît judicieux, pour attribuer un salaire à la qualification aux différents travailleurs des métiers du secteur, de ne pas recourir à un quelconque critère esthétique ou artistique. Le rôle d’une Sécurité sociale de la Culture, qui porte des droits sociaux, n’est pas de juger de la qualité d’une œuvre, mais d’unifier les travailleurs contribuant régulièrement à la création artistique et à sa faisabilité. Les normes de ce conventionnement sont à penser collectivement et, déjà, des collectifs comme Réseau Salariat ou La Buse y contribuent.

Si pour nous la cotisation est un enjeu, c’est qu’elle est le levier sur lequel il est possible d’avoir une emprise immédiate à partir de son propre secteur. Reposant actuellement de plus en plus sur les salariés et les indépendants (chaque gouvernement exonère toujours un peu plus le patronat), il est possible d’imaginer l’indexation des cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises[42], comme la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) le suggère déjà à toute petite échelle. La loi de finance 2023 adoptée en octobre 2022 va d’ailleurs la supprimer progressivement, alors qu’elle constitue 11 % des recettes des collectivités. Le principe serait d’accroître de plus en plus la part de la cotisation sur la valeur produite par l’industrie de contenu et des plateformes de streaming, pour reprendre le cas précis des musiciens-producteurs. Des déclinaisons peuvent effectivement être pensées en fonction du métier, comme cela a été le cas pour l’archéologie[43].

Ce mode de redistribution primaire, à la source de la création de richesse[44], constitue le nerf d’une « nouvelle cotisation interprofessionnelle assise sur la valeur [ajoutée] marchande. Un taux de 0.05 %, par exemple, permettrait de socialiser plus de 700 millions d’euros par an ». Avec le double on peut alimenter les caisses économiques à hauteur d’environ 1,4 milliards d’euros ! Ces chiffres se basent sur la valeur créée par les entreprises en 2019, soit 1444 milliards. Le taux effectif appliqué dépendra évidemment de cette valeur, du rapport de force et de l’ambition que nous nous fixons[45]. Du moins, cette logique généralisée complétant « les attributions historiques de la Sécurité sociale (retraite, maladie, accidents du travail, famille) »[46], est à considérer comme une rampe de lancement pour la création d’une « Grande Sécu’ au-delà des branches actuelles »[47] et la marginalisation des deux autres facteurs de richesse globale : les profits et le salaire direct du marché du travail. Les cotisations comptent déjà pour un tiers du PIB, à nous d’augmenter leur part et d’en reprendre entièrement le contrôle. La hausse des salaires, accompagné du dégel du taux de cotisation, de son augmentation exponentiel et de la suppression de l’impôt de « solidarité »[48], serait le moyen de renflouer les nouvelles caisses économiques.

La cotisation utilisée de cette manière est un ajout de valeur puisque ce ne sont pas les gens au travail qui donnent aux autres (ici les artistes, mais on pourrait dire les chômeurs, les retraités ou les intermittents). Simplement, on reconnaît politiquement et on intègre l’ensemble de la production des artistes dans le total de la valeur créée. C’est-à-dire qu’on affecte politiquement une valeur à une production nouvelle (anticiper une production supplémentaire) par les salaires versés. Ainsi, là où le marché capitaliste ne reconnaît que les travailleurs qui valorisent du capital, la logique de la Sécurité sociale le fait pour l’ensemble des producteurs conventionnés afin de pouvoir distribuer les salaires. On fait donc partir le processus des salaires vers la production, et non plus l’inverse ; le préalable au travail est le salaire et l’ensemble de la production correspond à la somme des salaires (plus besoin de prêteurs et d’hommes d’affaires, ni même d’impôt ou des taxes).

b) La création monétaire et la monnaie marquée

À une échelle supérieure, celle du territoire et de l’ensemble des fonctions collectives lui donnant forme, retrouver la maîtrise de la création monétaire (via des institutions de la monnaie remplaçant les banques), sans aucun endettement, serait un puissant moyen de pérenniser les caisses économiques. Par cette opération, le salaire peut en effet devenir le préalable à la production de valeur et remplacer le capital emprunté sur les marchés. Aussi, ne dépendant plus du résultat, le salaire stimule et brise par lui-même la mainmise par l’endettement que la classe rentière impose aux travailleurs, les invisibilisant par l’avance sur crédit[49]. L’intérêt c’est que les intéressés puissent décider, à travers le maillage des caisses économiques, d’affecter la masse de cette création monétaire à la fois aux initiatives (production de développement et maintenance) et aux revenus (salaire à la qualification) des seuls producteurs et structures conventionnés par l’ensemble de normes établies politiquement (co-gestion dans l’entreprise, ancrage local et pratiques participatives, qualité et intérêts des produits, etc.). Par là même, une part croissante des salaires pourrait être convertie en monnaie marquée afin de rendre solvable les usagers auprès de ces acteurs alternatifs, à l’instar de la carte vitale uniquement utilisable auprès de médecins conventionnés.

Ce système a non seulement le potentiel de payer les « investissements » ou « production de développement » premiers, mais aussi de financer 100 % du salaire continué pour les artistes conventionnés selon les normes du secteur organisé

Concrètement, il s’agirait de faire abonder une partie des salaires sur un « pass’culture inconditionnel »[50]. Cette carte serait utilisable pour accéder au réseau subventionné et non à une offre de marchandises culturelles indifférenciée profitant avant tout aux grands groupes puisque ceux-ci disposent d’une emprise idéologique importante sur la société (grands complexes de salles de cinéma, plateformes de streaming type Deezer ou Netflix, etc.). On passerait de l’actuel plan d’instrumentalisation politique, de transfert d’argent (dotation publique de 59 millions d’euros) et de conditionnement des habitudes du public vers le privé que constitue le « pass’ culture », à un véritable outil de transformation culturelle contribuant à conscientiser et à éduquer, mais aussi à soutenir le développement des producteurs, distributeurs et structures invisibilisées. Cette dynamique engendrerait bien des conversions (structures quittant le champ du lucratif) et de nouvelles initiatives densifiant le maillage culturel.

c) La souveraineté nationale

Ce deuxième levier est donc un puissant outil macro-social permettant de renverser rapidement la logique du crédit et d’assurer la mise en sécurité sociale des secteurs essentiels, c’est-à-dire des productions et services garantissant le fonctionnement du pays, ainsi que sa cohérence territoriale (logement, transport, services funéraires, etc.). Car en participant à cette grande décision nationale, le citoyen-producteur, actuellement dépossédé de tout pouvoir par le système prêt-investissement-vente à la base du monopole de la bourgeoisie sur le travail, retrouverait sa place légitime comme seul créateur des richesses[51].

Bien entendu, cela implique de retrouver la capacité nationale de battre monnaie, et donc d’engager une confrontation frontale avec les normes de l’Union Européenne, entité supranationale favorisant les trusts. Ce qui nous fait dire que la souveraineté sur le travail dépend également de notre capacité à réinventer une souveraineté nationale réellement populaire. À savoir une souveraineté nationale s’inscrivant dans l’héritage d’une République sociale ancrée sur un territoire, à l’opposé des monopoles supranationaux comme Spotify. La chose est encore plus vraie à l’époque du capitalisme de plateforme maximisant la concurrence mondiale entre artistes et structures.

En tenant les deux bouts de la cotisation et de la création monétaire pour asseoir la subvention par les salaires, on obtient en somme une proposition de transformation s’appuyant sur des structures existantes déjà advenues et à prolonger (cf. Les allocs c’est du travail !). La logique du salaire commun attaché à la personne comme droit citoyen, au même titre que le droit de vote, devient ainsi généralisable. Une fois institué, plus besoin d’avoir un employeur ou de faire du chiffre d’affaires pour vivre. Ce principe politique détache de fait le salaire de l’emploi capitaliste – qui n’est rien d’autre qu’une sorte de chantage à la vie – et garantit aux intéressés leur liberté de décider des orientations économiques[52].

Une souveraineté nationale s’inscrivant dans l’héritage d’une République sociale ancrée sur un territoire, à l’opposé des monopoles supranationaux comme Spotify

L’expression politique de ce projet trouverait corps dans une République sociale intégrant l’ensemble des représentations territoriales nécessaires, des différentes branches de la « Grande Sécu’ » synthétisant le pouvoir des producteurs dans l’entreprise et les caisses de salaires, aux fonctions collectives étatiques coordonnant la distribution des salaires, l’aménagement du territoire, décidant de la création monétaire ou des échanges internationaux. Les comités économiques seraient en charge des affectations des productions de développement, orientant et coordonnant la production des Unités de Production et la division du travail sur le territoire[53]. Dans les comités économiques on ne porterait pas la casquette de travailleur de son entreprise, mais de citoyen en charge d’anticiper les besoins sociaux à une vaste échelle. On trouverait un grand nombre de comités locaux sur un bassin d’activité, ainsi que des comités régionaux et nationaux pour des productions précises, comme pour les chemins de fer ou les réseaux électriques[54].

Aujourd’hui, si des contre-poids existent, nous sommes largement contraints de vendre notre force de travail sur un marché ultra concurrentiel en expansion, grignotant les conquêtes sociales desquelles nous partons pour envisager ces propositions. Soyons précis. Par marché du travail il faut entendre le règne d’un arbitraire imposé : un patron au-dessus de l’intérêt général, décidant ou non de valider notre activité et de nous octroyer le droit à notre reproduction matérielle (le salaire).

La question se pose donc : dans la période actuelle de successions de crises mondiales où « tout ce qui était n’est plus [et] tout ce qui sera n’est pas encore »[55], émanciper nos parcours s’avère t-il moins « réaliste » ? Le contre-modèle proposé au despotisme marchand nous a t-il déjà offert une preuve de son efficacité à grande échelle ?

Alaoui O.

Notes :

- [1] Cette réalité est encore plus marquée dans le cinéma : des écoles à plusieurs milliers d’euros, La Femis qui dispose de « 10 millions d’euros pour 192 étudiants », avec environ 70 % d’étudiants parisiens, et les subventions des régions ou du CNC largement captés par tous ces réalisateurs en herbe : https://www.frustrationmagazine.fr/cinema-bourgeois/

- [2] On révise nos classiques : le mérite comme discours de légitimation de la classe bourgeoise a déjà été identifié par Marx. Elle permet à cette classe montante de s’opposer au droit du sang de l’aristocratie. Seulement, l’accumulation inhérente au capitalisme reconstitue des dynasties à la tête de monopoles. De plus, de nouveaux systèmes de codification sociale germent constamment pour ériger des barrières entre les classes et dans les classes sociales.

- [3] Le droit de propriété est un héritage révolutionnaire. Présenté à l’Assemblée constituante de 1791, la loi d’Isaac Chapelier visait non pas à instituer des marchés rétribuant les artistes par la rente, mais à rémunérer le travail de l’artiste, notamment de l’auteur lyrique spolié par les théâtres et les mécènes. La concurrence entre travailleurs ne pouvait pas être vue comme un problème pour deux raisons : Chapelier était convaincu de son effet bénéfique sur l’art et l’outil révolutionnaire de cette période était la « propagation de la propriété privée » contre la société cloisonnée d’ordres reposant sur l’honneur et la dignité du titre. L’initiative visait aussi à garantir des droits au public, considérant la production artistique comme un bien commun. Ainsi, l’œuvre devait entrer dans le domaine public cinq ans après la mort de l’auteur.

- [4] Notre Condition, essai sur le salaire au travail artistique, p. 20.

- [5] Aurélien Catin, « Art Work in Progress. Du régime des artistes-auteur·e·s au salaire à vie », Une Sécurité sociale de la Culture, seconde partie du séminaire 2022-2023.

- [6] L’acte de démarcation par la petite différence narcissique dans l’objectif de se placer socialement : codes vestimentaires, références précises, gestuelle, conduites, …

- [7] « L’amour qui meut le soleil et les autres étoiles », Dante, La Divine Comédie, Le Paradis, Chant XXXIII. Une manière de dire qu’il prend congé de son poème. Le poète n’est pas propriétaire, il est légué au lecteur. Dante est moderne et donne son poème puisque lui aussi rentre dans le temps du lecteur. C’est une sorte d’Éternité remise entre les mains de celui qui lit.

- [8] Notre Condition, essai sur le salaire au travail artistique, p. 44.

- [9] La morale dont nous parlions dans la première partie : celle qui fonde idéologiquement le rapport hiérarchique de l’artiste-génie planant au-dessus des classes. Cette usurpation d’ordre symbolique et sélective qui sert à masquer le rapport de production et la nature « d’objet produit » des œuvres d’art.

- [10] Michel Clouscard, Le capitalisme de la séduction, 2015 (réédition), p. 210.

- [11] F. Engels & K. Marx, L’Idéologie allemande, 1845.

- [12] Notre condition, essai sur le salaire au travail artistique, p. 12.

- [13] Alain Badiou, « L’emblème de la démocratie », pp. 15-25, dans Démocratie, dans quel état ?, 2009, p. 20.

- [14] La figure du jeune-vieux battant rockeur de la partie Les piliers structurant la vie musicale en est l’un des archétypes.

- [15] François Ruffin, Je vous écris du front de la Somme, 2022.

- [16] Comme résultat de la valorisation de la pulsion adolescente, deux incidences : la loi imposée du divertissement pour tous, même à ceux qui ne peuvent pas, sous nos latitudes occidentales, et la loi du terrorisme dans le reste du monde, où la circulation monétaire des choses n’est pas présente pour réguler, comme outil de médiation, ces pulsions. Rappelons-nous les enfants soldats mobilisés par des seigneurs de guerre. Il y a surgissement de la pulsion de mort lorsque le désir d’Occident est frustré. Typiquement, lorsque le processus de puérilisation est contrarié par un écart trop grand entre réalité matérielle et promesse d’abondance affichées, le nihilisme prend le dessus.

- [17] La sépulture est la sublimation du rapport biologique originel à la mort, tout comme le mariage (peu importe sa culture) est la sublimation de la mise en couple.

- [18] Cf. La sous-partie intitulée « L’œuvre d’art comme produit historique » (Dossier I).

- [19] Dans son sillage, M. Godelier définit la nature humaine par le fait culturel qui se perpétue et évolue dans un processus historique en perpétuel mouvement.

- [20] Cet infini renvoie à la vie psychique inconsciente et inaccessible à l’activité consciente du sujet telle que la psychanalyse l’a mise en évidence. Le « je », le « moi », n’est que la partie immergée d’un continent recelant des potentialités inouïes.

- [21] E. Kant, La Critique de la raison pure, 1781. Ouvrage d’une grande importance ayant fait avancer la cause du sujet critique dans le cadre d’un Ancien Régime finissant, il n’en demeure pas moins dépassable. Le champ du savoir et de la connaissance offert par l’examen critique (la raison) y est réduit aux objets de l’expérience sensible, refusant au sujet une partie de la réalité qui ne lui est pas immédiatement donnée à voir. La finitude dans l’Homme y est assumée comme vérité ontologique, à savoir ce qui est propre à l’Homme en-dehors de toute détermination extérieure.

- [22] Pouvoir ésemplastique de l’imagination et dessaisissement. Une lecture de la Biographia Literaria de Coleridge, dans Cahiers Charles V, numéro 26, 1999.

- [23] Cf. « L’œuvre d’art comme produit historique » (Dossier I).

- [24] Cf. « Refonder un imaginaire conscient de lui-même » (Dossier I).

- [25] Friedrich Engels, Lettre à Joseph Bloch, 21-22 septembre 1890, publiée dans le Sozialistische Akademiker, 1895, Berlin, pp. 351-353. Disponible ici : https://www.marxists.org/francais/engels/works/1890/09/18900921.htm. Cette conception matérialiste fait étonnement écho à plusieurs formules citées dans la première partie du dossier. Ainsi Chateaubriand dans la partie « l’œuvre d’art comme production historique » et Baudelaire, en note de bas de page, dans « Refonder un imaginaire conscient de lui-même ». Ce qui nous fait dire que la séquence du romantisme portait en elle à la fois l’écueil idéaliste (le pur songe détaché du réel et énonçant des vérités abstraites sur l’Homme) et les germes de la science matérialiste de l’histoire (prenant en charge le réel de la vie et sa transformation).

- [26] Les stages non rémunérés ou sous rémunérés du temps iconique et construit récemment de la jeunesse, la mise au chômage du fait des « aléas du marché » et l’exclusion finale du travail avec la retraite.

- [27] D. Bensaïd, « Le scandale permanent », pp. 27-57, dans Démocratie, dans quel état ?, 2009, p.31, pp. 37-38.

- [28] Cf. Un théâtre à transformer ? Ou la contradiction entre la liberté artistique et le fait de pouvoir en vivre.

- [29] Texte entier disponible ici https://www.marxists.org/francais/engels/works/1845/03/fe_18450315_2.html

- [30] Frédéric Lordon et Bernard Friot, En travail. Conversations sur le communisme, La Dispute, p. 180.

- [31] Aurélien Catin, Notre Condition. Essai sur le salaire au travail artistique, p. 24 : « bien qu’ils-elles perçoivent l’essentiel de leurs revenus sur facture ou sous forme de droits d’auteur, la Sécurité sociale les assimile à des salarié.es. La loi du 31 décembre 1975 […] les affiliés au régime général pour les assurances sociales et les prestations familiales ».

- [32] Notre Condition. Essai sur le salaire au travail artistique, p. 27.

- [33] Le bourgeois individuel à un autre moyen pour cela : acheter des œuvres physiques (visuelles la plupart du temps), les déclarer et les entreposer. « Le montant total des ventes d’arts visuels pour la seule année 2021 est estimé à 65,1 milliards de dollars. (…) Les artistes contemporains qui vendent leurs œuvres sur le marché de l’art sont donc en réalité producteurs d’actifs financiers pour les ultra-riches qui cherchent à diversifier leurs portfolios d’investissement ». Sébastien Piquemal, L’art nous empêche de construire un monde meilleur.

- [34] Les aides aux entreprises constituent aujourd’hui le premier poste de dépense du budget de l’État contraint par un appareil d’État grossissant. La distinction est faite par l’auteur Antoine Vatan, dans le sillage de Michel Clouscard. L’État est le garant des droits publics et des conquêtes sociales du mouvement ouvrier, tandis que l’appareil d’État est constitué de l’ensemble des outils visant à conserver l’exploitation des travailleurs sous le régime de la propriété privée lucrative (parlementarisme, Police, experts économistes, encadrement et droits de la propriété du capital). Ce sont ainsi 140 milliards qui ont été distribués aux monopoles en 2018, soit une somme supérieure à l’ensemble des salaires versés aux personnels des administrations publiques. Antoine Vatan, La situation des classes laborieuses en France, p.119.

- [35] En 2019, ce CICE a été converti en exonération de cotisations patronale, un choix qui menace les ressources de la protection sociale : Notre Condition. Essai sur le salaire au travail artistique, p. 45.

- [36] Mathieu Grégoire, « Les intermittents du spectacle : un siècle de lutte, trois horizons d’émancipation (1919-2003) », dans Raison présente, n°185, 1er trimestre 2013. Émancipations plurielles, pp. 60-65 : https://www.persee.fr/doc/raipr_0033-9075_2013_num_185_1_4446.

- [37] Marlène Benquet et Théo Bourgeron, La finance autoritaire, 2021, p. 124.

- [38] Cf. Présidentielles 2022 : tout sera mini dans notre vie.

- [39] Cf. Début de cette seconde partie du dossier : « Rente ou salaire : deux visions de l’humanité ».

- [40] Notre Condition. Essai sur le salaire au travail artistique, p. 20.

- [41] Cf. L’exemple de la Commune employé à la fin du premier dossier : aux artistes de définir ce qu’est un artiste et au marché conventionné de faire le succès d’une œuvre, l’échec ne pouvant sanctionner économiquement l’individu.

- [42] Il s’agit d’une mesure permettant de quantifier la richesse produite par une entreprise, un secteur, un pays. Plus précisément, c’est la « différence entre la valeur finale de la production [quantité de marchandises vendues, aussi dit chiffre d’affaire, basé sur la valeur marchande des produits] et la valeur des biens qui ont été consommés par le processus de production ». « La richesse ainsi produite par l’entreprise est répartie entre les salariés (salaires), l’État (impôts et taxes), les actionnaires (dividendes), les prêteurs (intérêts d’emprunt) et l’entreprise (investissements, développement) ». Voir : https://www.toupie.org/Dictionnaire/Valeur_ajoutee.htm

- [43] Partie prenante du secteur de la Culture, le dossier Misères de l’archéologie propose une indexation sur la plus-value des grands groupes du BTP dégageant plusieurs milliards par an.

- [44] La logique de l’impôt, en corrigeant le facteur exploitation, a en même temps pour effet de le valider, nous rendant dépendant du patronat, là où la cotisation est une répartition au départ, donc une adjonction de richesse.

- [45] Réseau Salariat propose par exemple une cotisation de 8 % sur la valeur ajoutée marchande du secteur de l’agro-alimentaire, soit 120 milliards, ce qui représente la moitié des dépenses alimentaires. Ce montant permettrait d’abreuver une carte d’alimentation utilisable auprès de producteurs conventionnés et de sortir des marges les réseaux alternatifs. Voir Bernard Friot & Judith Bernard, Un désir de communisme, 2020, pp. 148-149.

- [46] Les deux citations proviennent de Notre Condition. Essai sur le salaire au travail artistique, p. 48.

- [47] Les branches de la vieillesse, de la santé ou de la famille.

- [48] La CSG, cet impôt prélevant le contribuable en général et non la valeur ajoutée. Il a remplacé la cotisation chômage en 2018.

- [49] Dans cette logique le salaire est bien la dernière préoccupation des prêteurs-investisseurs-vendeurs. On le constate par les politiques nationales d’austérité visant à limiter dette et déficit. Les travailleurs dans leurs entreprises, comme les États dans leurs nations, servent à rembourser la dette, c’est-à-dire à augmenter les taux de profits. Ainsi, on contracte les salaires et on contracte les prestations sociales pour mieux donner aux monopoles. On en arrive à l’absurdité suivante : actuellement, les aides aux monopoles sont comptabilisées dans les dépenses publiques. Chaque année, les grandes entreprises reçoivent entre 140 et 160 milliards, soit le premier poste de budget de l’État qui a ensuite beau jeu d’en appeler à « l’équilibre budgétaire ». Voir : https://www.mediapart.fr/journal/economie-et-social/111022/160-milliards-d-aides-publiques-par-un-pognon-de-dingue-pour-les-entreprises

- [50] Il est possible d’imaginer une augmentation des salaires de 500e dont, par exemple, 100e seraient alloués à cette carte (et il resterait assez pour imaginer une carte d’alimentation ou encore des transports), dégageant environ 80 milliards, soit plus de la moitié de l’actuel budget de la sécurité sociale. Voir Bernard Friot et Frédéric Lordon, En travail. Conversations sur le communisme, p. 52. Se référer aussi à Bernard Friot & Judith Bernard, Un désir de communisme, 2020, pp. 148-149.

- [51] Lire l’entretien avec Bernard Friot pour Le Vent Se Lève, octobre 2022 : https://lvsl.fr/souverainete-populaire-sur-le-travail-urgence/

- [52] Le citoyen est donc enrichi du droit d’exercer sa qualification dans un collectif de travail, de participer à la gestion de son entreprise, comme à la gestion des caisses de salaire, des comités économiques ou des institutions de la création monétaire.

- [53] Les comités économiques ne doivent pas être confondus avec les caisses de salaires. Celles-ci sont gérées par les producteurs et reçoivent les cotisations correspondant à l’ensemble de la valeur économique produite, mais ne décident pas du développement des technologies ou des filières.

- [54] Pour prolonger la réflexion : https://www.reseau-salariat.info/articles/2022-04-01/

- [55] Musset dans Confession d’un enfant du siècle, 1836 ; identifiant ce rapport douloureux du « moi » à l’Histoire faisant le « mal du siècle ».